疑問くん

疑問くん

生保業界って金融業界だし、入社してから資格をたくさんとるそうですが、生保総合職はどんな資格を取るのでしょうか?

今回は生保総合職が取る資格について紹介しいきたいと思います。

僕は新卒からT&Dホールディングス傘下の生保総合職として7年間(営業4年半、本社事務2年半)働きました。

その後、広告代理店を経て、今はインターナショナルスクールでマネジメント業務を行っています。

さて、この記事を読むことで、次のことを理解いただけるように書いていきたいと思います。

- 生保総合職が取得する資格

- 効率的な勉強方法

- 生保総合職が取る資格は意味のある資格なのか

生保総合職が1年目に受ける資格①:一般課程試験など

生保総合職は入社したらまずは生命保険協会がしている『一般課程試験』というものを受けることになります。

『業界共通試験』といって生命保険会社共通の試験となるため、会場にいくと別の生保会社の人と一緒に受けることになります。

これがはじめの試験のスタートとなりますが、一般課程試験に受かって初めて保険を売る『生命保険募集人』という資格を得ることができます。

入社1年目に受けるのが次の4つの資格。

- 一般課程試験

- 専門課程試験

- 応用課程試験

- 変額保険販売資格試験

この4つの試験はすべて一発合格しておきたい試験。

その他、会社によっては『外貨建保険販売資格試験』を受験する会社もあります。

一般課程試験と対策

満点を取って当たり前という感じで人事の方には言われるので、落とすととんでもなく怒られます。

新卒で落としている同期はいなかったと記憶していますが、僕が働いていた生命保険会社では、営業職員(いわゆる生保レディ)は90点以下なら即クビになると脅されていました。

合格点は70点以上で、出題数は50問。正直、テキストを2~3回読めば落とすことはないですが、90点以上取らないと総合職なら上司から怒られます。

専門課程試験と対策

専門課程試験は簡単に言うと、一般課程試験よりも難しくなった試験。でも、たいしたことはありません。

専門といっても一般課程試験に毛が生えた程度のレベル。これもテキストと過去問を2~3周したら90点は超えられます。

そこまでしっかりと勉強しなくても高得点は狙えます。

応用課程試験と対策

専門課程試験が少し難しくなった応用課程試験。もし、営業職なら実務で使っていることも多いので、受かるのは簡単。

テキストと過去問を2~3回で合格できるレベルですが、ここくらいからごくたまに落ちる人も出てくる。

なぜなら、後述する『変額保険販売資格試験』や『生命保険講座』などの多数の試験を同じような時期に受けることになるからです。

気を抜かずに一発合格をしておきたい試験です。

変額保険販売資格試験と対策

生命保険会社によっては『変額保険』という種類の保険を売っていなければ、受ける必要がないかもしれませんが、基本的にどの保険会社の社員も受けているようです。

専門課程試験に合格していることが条件で、応用課程試験と同時期に受けることになります。

この試験もテキストと過去問を2~3回で合格できるレベルなので、一発合格を目指しましょう。

生保総合職が1年目に受ける資格②:生命保険講座

僕が最初の3年目までにもっとも苦手だった試験です。

合格点は60点ですが、全科目90点以上とると優秀賞が取れるようですが、結構の学習量が必要です。

僕の場合60点代でギリギリ合格できた試験は3つくらいありましたが、受かれば良いくらいの感じです。

全部で8科目ありますが、4つの時期に分けて2科目ずつ受験することになります。

だいたい次のようなスケジュールとなっています。

- 8~9月:『生命保険総論』『生命保険計理』

- 10~11月:『危険選択』『約款と法律』

- 12~1月:『生命保険会計』『生命保険商品と営業』

- 2~3月:『生命保険と税法』『資産の運用』

生命保険講座の対策

先ほどの一般課程試験とか応用課程試験と比較しても難易度が高い理由は2つ。

- テキストに書いてある内容が難しい

- 同じ日程で2つ試験を受けなければならない

僕は入社1年目の時、8科目中6科目はギリギリ合格しましたが、2つは落としました。落とした科目は2年目(次年度)に受けることとなります。

さて、対策ですが、点数を取りたいならテキストよりも過去問を中心に勉強を進めていくべきです。

生命保険講座は用語が難しかったりするのですが、過去問から出題される確率がかなり高いので、過去問をやりこむ学習が最も効果的です。

僕はテキスト重視で学習を進めていましたが、ギリギリの合格点だったので、過去問を4~5年分を繰り返しした方が点数は取れると思います。

生保総合職が2年目に受ける資格:生命保険大学課程

生命保険大学課程試験(以下、生保大学)は『応用課程』の合格者を対象とする試験であるため、通常であれば2年目から受けることになります。

※応用課程試験が受かってなければ、次年度へ持ち越しです。

全部で6科目あり、合格点は60点。すべて合格すれば『TLC(Total Life Consultant)』という肩書をもらえます。

受験時期と科目は次のとおり。

- 5~6月:『生命保険のしくみと個人保険商品』『ファイナンシャルプランニングとコンプライアンス』

- 9~10月:『生命保険と税・相続』『資産運用知識』

- 1~2月:『社会保障制度』『企業向け保険商品とコンサルティング』

生命保険講座の対策

僕も入社2年目で生保大学を受けましたが、生命保険講座よりは生保大学の方が簡単です。

理由は、テキストも丁寧で読みやすいし、過去問も詳しく解説されているからです。

一つの科目につきテキストを3回読んでいれば、合格点にはすぐに届くと思います。不安な人は過去問も3つくらいやっておけば完璧です。

もし、営業職のスタートなら生保大学を受ける頃には実務面で1年以上やっているので楽勝に感じるハズ。

生保総合職が3年目以降に受ける資格③:2級FP技能士

『一般課程試験』などや『生命保険講座』『生命保険大学課程試験』は生命保険協会というところが出題していて、『業界共通試験』でした。

しかし、FP技能士は世間一般に広く認知されている国家資格です。

FP2級

僕が働いていた生保会社では2級FP技能検定に合格することが、昇格要件となっていました。

この資格を取らないと役職者になることが難しくなります。そのため、必死に勉強して資格をとることになります。

また、実務経験が2年必要なため新卒なら入社3年目以降に取得する資格となります。

営業をしている人だったら、実務に関わる内容なので、結構点数を取りやすい傾向があります。

そのため、僕が保険会社で働いていた頃、まったく勉強せずに合格している人は時々いました。しかし、テキストを読み込むくらいの勉強はしておいた方がよいでしょう。

事務系総合職なら勉強しないと分からないことも多いと思います。

FP3級

新卒で生命保険会社に入社する場合、FP3級は入社前に取る資格です。

これは僕が働いていた生保会社の例ですが、入社前に全員がFP3級を取得するように指示されます。

そこまで難易度も難しくないので、これもテキストと過去問で学習すれば合格することができます。

生保総合職は激務だが資格勉強の時間を確保

生保総合職は激務ですが、学習時間を確保する必要があります。たいていの生保総合職は次のことをすることになります。

ほんと激務だったのですが、メンタルが病みそうな人はこちらの記事も見てみてください。

【超重要】生保総合職を辞めたいならメンタルが崩壊する前に辞めよう!

【超重要】生保総合職を辞めたいならメンタルが崩壊する前に辞めよう!

生保総合職は土日で時間を確保

一番勉強できるのは土日で、遊びに行くのをやめて土日を試験のために充てる時間が増えます。

もちろん、勤務時間外でするので、業務時間に入っているわけではありません。

資格に関してもそうですが、業務時間以外に仕事のために時間を使うことがスタンダードな考え方なので、プライベートを充実させたい人には不向きな職場です。

平日に30分から1時間

平日に時間が確保しようとすると、30分から1時間くらいが限界かなと思います。

試験前日であれば、睡眠時間を削って3時くらいまで勉強することもありましたが、あまり効率的ではありませんでした。

うまくやっている人は仕事の合間に時間を見つけて勉強している人もいます。

ごくまれに上司が休暇を取らせてくれたり、早帰りを多くしてくれたりする人もいますが稀なパターンです。こればかりは運次第。

生保総合職は日々の業務が勉強

僕は営業だったので、営業に限った話でいうと普段の業務が試験に通じるところも多かったりします。

自分の仕事を一生懸命覚えることが、実は試験に合格することにも通じていると感じます。

特にFP技能士に関しては実務で使うことも結構あるため、実技試験は生保総合職であれば簡単に感じると思います。

生保総合職が取る資格に意味はあるのか

- 生保業界で働き続けるなら意味がある

- 生保業界で働かないなら意味がない

3年くらいでたくさんの資格をとったとしても、生保業界で働き続けなければ意味がありません。

僕のようにまったく別の業界に行った場合、一般課程試験や応用課程試験、生保講座、生保大学に関しては資格を喪失します。

唯一残るのはFP技能士だけです。

一応、2年以内に別の生命保険会社に行った場合は、一般・変額・生保講座以外は復活できるそうです。

このことから、生保会社で受けるほとんどの試験は生保業界のみで役に立つ試験ということです。

そのほか、配属される部署やしている仕事によっては以下の資格も取る必要があります。

- 損害保険一般試験(基礎単位)

- 損害保険一般試験(商品単位)

- 損保大学課程

- 銀行業務検定

- コンプライアンスオフィサー

- TOEIC

- アクチュアリー(保険計理人)

- 証券アナリスト

- 保険仲立人資格試験 など

生保総合職以外の選択肢

生保総合職で働くことで、色んな経験をすることができました。

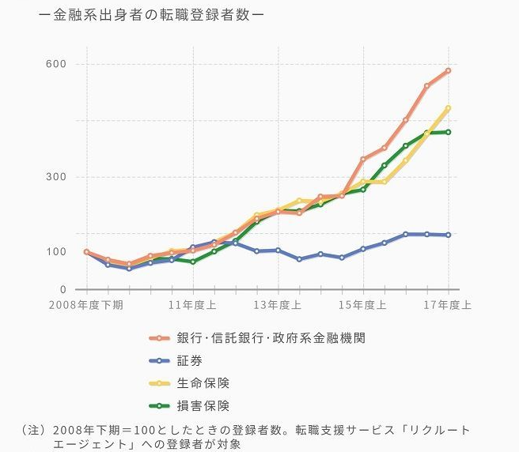

しかし、現状では生保を含む金融業界からの転職者も増えているので、生保総合職一択で人生を過ごしていくことはリスクです。

何より日本の企業で働く価値観とか、人気企業が30年くらい前から変わっていないこと自体が問題だし、もっと稼げるITスキルを持つべきです。

転職するかどうかは別としても、ITスキルは今後必須になります。なので、副業してITスキルと人脈を作っておくべき。

生命保険会社総合職が副業すべき3つの理由!生保勤務でもバレない副業を紹介!

生命保険会社総合職が副業すべき3つの理由!生保勤務でもバレない副業を紹介!

まとめ

生保会社で働いた場合、入社3年目までにどのような資格をとるかが分かっていただけたと思います。

生保総合職になるととにかく忙しいのと、試験のための時間をいかに作ることが大事になってきますので、時間をコントロールしましょう。

生保総合職として働いた経験から、金融業界に人があまりいらなくなる可能性があることを感じます。稼ぎたい業界に行くのであればIT系に転職した方がよい。

なぜなら、IT需要が増え続けていくからです。新型コロナの影響でますますその傾向が加速していくでしょう。

生保総合職が勝ち組である理由【でも、生保業界の衰退は必至】

生保総合職が勝ち組である理由【でも、生保業界の衰退は必至】

また、メンタルがやられるくらいツライこともあると思うのですが、身体を壊すくらいならいったん立ち止まってもOK。

ほんとにしんどくなったら、次の記事をみてください。

【超重要】生保総合職を辞めたいならメンタルが崩壊する前に辞めよう!

【超重要】生保総合職を辞めたいならメンタルが崩壊する前に辞めよう!